「ちょっと散らかってるだけ…」

そう思っていた部屋が、いつの間にかゴミ袋を置く場所もないほどになっていませんか?

仕事が忙しくて。気力が出なくて。

気づいたら「どこから手をつけていいかわからない」状態になっていた。

実は、そんな悩みを抱えている人は少なくありません。

でも安心してください!

ゴミ屋敷の片付けは、“レベル”に応じて進め方を変えれば、自力でも十分に立て直せる場合があります!

この記事では、片付けのプロが見てきた現場の経験をもとに、あなたの状況に合わせた「レベル別の片付けステップ」と「現実的な片づけ方法」をわかりやすく紹介します。

目次

1.まずは「今の自分のレベル」を知ることが第一歩

部屋が散らかる理由は、人によってさまざま。

仕事のストレス、生活リズムの乱れ、家族との同居──

原因は違っても、共通しているのは「気づいた時には手がつけられなくなっている」ということです。

でも、焦らなくて大丈夫!

大切なのは、「どれくらいの状態なのか」を知ることです。

それがわかれば、必要なステップも、頼るべきタイミングも自然に見えてきます。

ここからは、ゴミ屋敷の状態を4つのレベルに分けて、それぞれに合った「現実的な片付け方法」を紹介していきます。

ゴミ屋敷レベル1:床が見える軽度な散らかり

まだ“片付け”でリカバリーできる状態

「最近ちょっと散らかってきたな…」と思ったら、それはレベル1。

床が2/3以上見えているなら、自力で完全に片付けできます!

お部屋の状況イメージ

- 床や机の上にモノが散らかっている

- 床や机の上にモノが散らかっている

片付けのコツ

- 収納よりも“不要なモノを減らす”ことを優先

- 迷ったら自分のルールを決める。「3カ月以上使用していなければ処分する」など。

ゴミ屋敷レベル2:散らかりが広がり、手が回らない状態

“自力片付け+部分サポート”で改善できる

床がほとんど見えず、モノの山ができている状態。

服や書類、飲みの残しのペットボトルなどが混在していても、まだ自力で回復可能な範囲です。

お部屋の状況イメージ

- 通路はあるが、床の半分以上が見えない

- 匂いやホコリが気になり始める

- 作業は2〜3日規模

片付けのコツ

- 通路や玄関など“出入り口”から始める

- 分別袋を複数用意して同時並行で分ける

- 「仕分けだけ」専門業者に頼むのも効率的

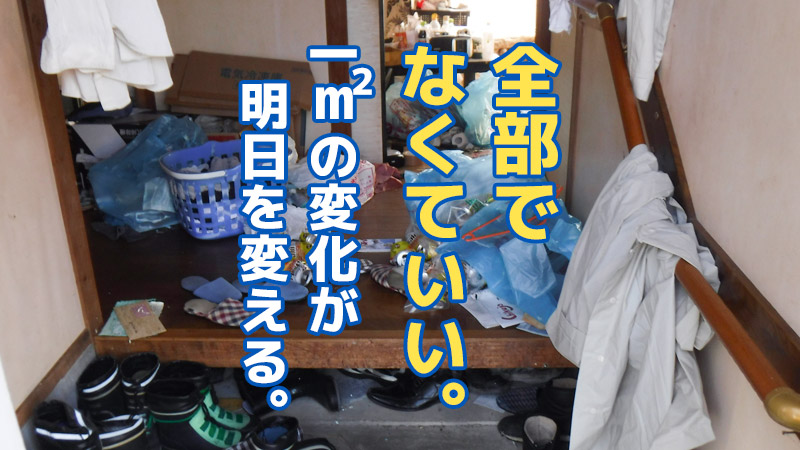

ゴミ屋敷レベル3:山積み・層になったゴミの中で生活

“自力分別+業者サポート”が現実的な選択

部屋の中に足を踏み入れるのも一苦労。

床一面にモノが積み上がり、まるで「層」になっている──。

この状態は、精神的にも体力的にも、自力だけでは難しい段階です。

それでも、完全に諦める必要はありません。

「自分でできる部分」と「業者に任せる部分」を分けることで早期に解決できます。

お部屋の状況イメージ

- 床が完全に見えず、生活ゴミやモノが層になっている

- ゴミの下に何があるかわからない

- 匂いやカビ、害虫が発生していることも…

- 作業期間は数日〜1週間程度

片付けのコツ

- “通路の確保”を最優先に。まずは出入り口から動線を作る

- 「残したい物リスト」を先に作成しておくと効率的

- 危険物・大型家具・家電の搬出は専門業者に任せる

- 体力・気力の負担を減らすため、1日1時間の部分片付け+プロ併用がおすすめ

ポイントアドバイス

片付けを始める前に、「どの範囲を自分でやるか」を決めておくことが大切です。

例えば「キッチン周りは自分で、寝室と廊下は業者に」と線を引くだけで、気持ちが楽になります。

一度に全部やろうとせず、“一部ずつ取り戻す”感覚で進めていきましょう。

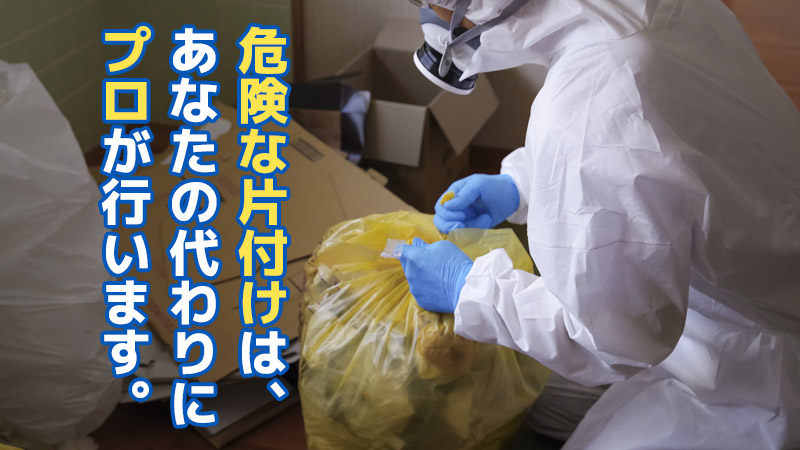

ゴミ屋敷レベル4:悪臭・害虫・腐敗が進行した状態

衛生リスクが高く、自力作業は危険

ゴミが長期間溜まり、腐敗や害虫が発生している重度の状態。

ここまで進行すると、マスクや手袋では防ぎきれない衛生リスクが伴います。

「申し訳なくて業者の人を呼べない」とためらう方も多いですが、この段階では自力での片付けは危険です。

感染症やガス発生の恐れがあるため、ゴミ屋敷片付けの専門業者による清掃が必要になります。

お部屋の状況イメージ

- ゴミや食べ残しが腐敗して悪臭が発生

- ハエやゴキブリなどの害虫が多発

- 壁や床が汚染されている

- 清掃費用は20万〜30万円が目安(※状況により異なる)

片付けのコツ(依頼前の準備)

- 無理に触らず、現場の写真を撮るだけでOK

- 「残したい物・探したい物」をメモしておく

- 専門業者に見積依頼時、写真と間取りを送付するとスムーズ

- 悪臭・虫害がある場合は、消臭・防虫の相談をする

ポイントアドバイス

プロの業者は、現状の部屋を責めることは絶対にありません。

清掃後は「空気が変わった」「ここからまた暮らせる」と涙ぐむ方もいらっしゃいます。

片付けることは、生活を取り戻すこと。

その第一歩を、安全に踏み出すために、専門の力を借りましょう。

ゴミ屋敷は放置しておくとリスクしかありません。

ゴミ屋敷のリスクについては、詳しくは以下の記事に記載しています。

2.自力でできる片付けステップ

「よし、片付けよう!」と思っても、いざ目の前にゴミの山があると、どこから手をつけていいかわからなくなってしまうものです。

でも大丈夫。片付けは“勢い”ではなく、“順番”が大切です!

ここで紹介する5つのステップを意識するだけで、無理なく現状を改善することができます。

STEP 1:まずは“現状を把握”する

いきなり手を動かすのではなく、まずは「部屋の状態を把握」しましょう。

スマホで写真を撮るのもおすすめです。

客観的に見ることで、「どこが一番ひどいか」「どこから片付けるか」が見えてきます。

やることリスト

- 各部屋・スペースを写真に撮る

- ゴミの種類をざっくりメモ(燃える/不燃/リサイクルなど)

- 自分一人でできる範囲を考える

STEP 2:ゾーンを決めて小さく始める

“全部片付けよう”と思うと挫折する

一番多い失敗が「一気に全部やろうとする」ことです。

実は片付けは、小さな成功体験の積み重ねが一番効果的です。

おすすめの始め方

- 「玄関から1m」「ベッドの周りだけ」など範囲を決める

- タイマーを30分かけて、時間を区切る

- 片付け前後の写真を撮ってモチベーションUP!

STEP 3:仕分けルールを明確にする

捨てる・残すの判断を迷わないために

「いつか使うかも…」で止まると、片付けは進みません。

プロの現場でも活用しているのが、3分類ルールです。

| 分類 | ルール | ポイント |

|---|---|---|

| 残す | 今使っている/今後必ず使う | 収納場所を決める |

| 保留 | 迷ったもの/一時的に保管 | 箱に入れ“1か月後に再判断 |

| 捨てる | 壊れている/1年以上使っていない | 躊躇せずゴミ袋へ |

分類を決めておくと、片付け作業がスムーズに進みます!

STEP 4:分別と搬出の計画を立てる

“一度に出せない”を防ぐために

自治体ごとにゴミの出し方や日程が異なります。

せっかく仕分けしても、ゴミが出せないと再び散らかる原因になってしまいます。

ポイント

- 自治体のゴミカレンダーを確認

- 粗大ゴミ・家電リサイクル品は早めに予約

- 搬出が難しい場合は、一部だけ業者回収を併用する

STEP 5:片付け後の“維持ルール”を作る

リバウンド防止は「ちょっとした習慣」で決まる

せっかく片付けても、数週間で元通り…という人も少なくありません。

そこで大切なのが、リバウンドしない仕組みづくり!

維持のコツ

- 「出したら戻す」「1日10分片付け」などシンプルなルールを決める

- 新しいモノを買う時は“1つ入れたら1つ捨てる

- 月に1回、写真を撮って状態を見直す

プロからのアドバイス

片付けは“きれいにすること”が目的ではありません。

自分の暮らしを取り戻す、人生のリセットでもあります。

「やらなきゃ」ではなく、「ここから変われる!」と思って、できる範囲から始めてみましょう。

3.どこまで自力?業者を頼む判断基準とは

「やる気はあるけど、限界を感じたらプロの出番です。」

「自力で片付けたい」と思うのは素晴らしいことです!

でも、部屋の状態やゴミの量によっては、プロに頼んだ方が安全・確実なケースもあります。

ここでは、プロ目線で見た「頼むべきタイミング」と「判断の目安」を紹介します。

判断①:ゴミの量が“自分の体力・時間”を超えている

“時間と体力のコスパ”を考えてみよう

ワンルームでも、膝までゴミが積もっている状態になると、45Lゴミ袋で30〜50袋以上になることも珍しくありません。

- 週末だけでは終わらない

- 分別に何時間もかかる

- 運び出すだけで疲れてしまう

そんなときは、業者に「分別と搬出だけ」でも依頼するのがおすすめです。

片付けの主導権はあなたにありながら、時間と労力を削減できます。

判断②:悪臭・害虫・汚れがある場合

“掃除”と衛生処理”の領域です

腐敗臭やカビ臭が強い、害虫が発生している場合は、家庭用洗剤やマスクでは健康被害のリスクが生じます。

特に注意すべきサイン

- ゴミが湿っている/液体が出ている

- ハエ・ゴキブリ・ダニが大量発生

- 壁や床にしみ・カビ跡

この状態は、もはや“清掃”ではなく“特殊清掃”が必要になります。

専門装備と消毒・脱臭処理が必要なため、早めに業者へ相談することをおすすめします。

判断③:精神的に手が止まる・やる気が続かない

“心が動かない”ときこそ、外の力を借りるタイミング

「やらなきゃ」と思っても、部屋に入ると気が重くなる。

これは、片付け疲れや自己否定感が積み重なっているサインです。

そんなときは、プロに初期整理だけ依頼してみましょう!

スペースが少しでも空くと、気持ちに余裕が生まれ、「ここから自分でやってみよう」と思えるようになります。

判断④:大型家具・家電が処分できない

“持てない・運べない”ものはプロに任せよう

冷蔵庫・洗濯機・タンスなどの大型品は、自治体に処分を依頼しても、搬出は自力です。車両が必要になる場合もあります。

業者に頼めば、

- 解体・搬出・処分を一括対応

- 家屋や階段を傷つけずに安全搬出

- 買取可能品はその場で査定

というように、時間と手間を大きく省くことができます。

判断⑤:引っ越し・退去・親族対応など、期限がある場合

期限がある片付けは“スピード勝負”

退去や引っ越し、親族宅の片付けなど、「〇日までに」が決まっている場合は、迷わずプロに相談を!

プロの専門業者なら

- 作業日程を一括で調整

- ゴミの種類や搬出経路もスムーズ

- 必要に応じて清掃・消臭まで完了

「終わらないかも」という不安からも解放されます。

まとめ:頼るのは“最後の手段”ではなく、“前に進むための選択肢”

片付けには、「頑張る」以外にも、いくつもの正解があります。

ゴミ屋敷の片付けは単なる「掃除」ではなく、自分の暮らしや気持ちを立て直すための再スタートです。

「片付けなきゃ」「どうしてできないんだろう」と、自分を責めてしまう人も少なくありません。

でも実際には、部屋が散らかるのは“怠け”ではなく、仕事の多忙さや心の疲れ、思い出の整理が追いつかないなど、誰にでも起こりうる自然なことです。

自分のペースで進めることが、いちばんの近道

ゴミ屋敷レベル1〜4のステップを見てきたように、「できるところから少しずつ」で十分です。

最初の1袋を出すこと、通路を作ること、その一歩が、次の動きにつながります。

焦らず、比べず、自分のペースで。

もし手が止まってしまったら、“誰かの手を借りる”という選択もあります。

それは「頼る」ことではなく、

“自分の暮らしを守るための行動”です。

ゴミ屋敷清掃20年以上のプロの視点からひとこと

片付けは、モノを減らすことではなく「心を軽くすること」。

無理をせず、助けを借りながら進めても、それは立派な“自立”です。

ゴミ屋敷の片付けに「遅すぎる」ことはありません。どんな状態でも、始めた瞬間から前に進んでいます。今日、この記事を読んだあなたは、すでに片付けへの第一歩を踏み出しています!